書道を始めたばかりの頃、硯の役割がよく分からず、墨汁だけで十分だと思っていました。しかし、ある日先生から“硯を使う意味”を教わり、初めてその奥深さに気づきました。

私自身が悩んだ『硯と墨汁の違い』や『なぜ硯が必要なのか』について、実体験をもとに解説します。

墨を磨り、筆にのせて紙へ運ぶ――そのシンプルな所作こそが、書道の核心を映し出します。

初めて人造硯を使った時、練習を重ねるたびに筆先が広がり、書くたびに墨色が薄くなっていきました。特に大事な課題提出の前日、思い通りの線が書けず、何度も書き直してはため息をついたのを今でも覚えています。この経験から、「道具選びが上達に直結する」と痛感しました。

しかし、良質な硯と出会ったことでその印象は一変。墨をする静けさ、手の感触、香りに包まれた時間が、書の世界を深くしてくれたのです。

この記事では、書道初心者の方や、これから本格的に硯を使いたい方に向けて、「硯の役割」「墨汁との違い」「正しい使い方」などを、経験談とともにわかりやすくご紹介します。

硯の基本|書道における役割とは?

硯とは何か?基本的な説明

硯(すずり)は「墨をこしらえる石板」と認識されがちですが、手に取ると予想以上の重厚さと気配に気づかされます。

私が初めて硯を使った時は、ただの石にしか見えませんでした。

しかし何度も墨をすっていくうちに、硯の重みや手触り、鋒鋩の細かさが、墨の質や筆運びに直結していることを体感しました。特に、気持ちが落ち着いているときほど墨色が美しく出るのは、硯が心の状態を映す“鏡”のようだと感じています。

特に印象的だったのは、気持ちが落ち着かないまま墨をすった時、どうしても墨色が薄くなったり、逆に力みすぎて墨が荒くなったりすることです。墨をする時間は、私にとって「心をリセットするスイッチ」。日常の雑念を手放し、硯と向き合うことで、自然と気持ちも整っていくのを感じます。

なぜ筆を使うには硯が必要なのか?

最初は「墨汁があれば手軽でいい」と考えていましたが、ある日、書道の先生に「墨を磨る行為も作品の一部だ」と師に諭されたことが、私の転換点でした。

実際に硯で墨をすってみると、墨の香りや手の動きに集中することで、自然と心が落ち着いていくのを感じました。墨をする時間が、気持ちを切り替える大切な儀式になったのです。

墨をすることで、書く前の心の準備ができるだけでなく、墨の濃淡や粘りを自分好みに調整できるのも大きな魅力です。実際、墨をするようになってからは、線に落ち着きが出てきたと感じています。書道は「ただ字を書く」だけでなく、心と向き合う時間でもあると実感しました。

墨汁ではなく墨をする理由と硯の重要性

墨汁と硯で作る墨液の違いは、表面的な便利さ以上に、作品の仕上がりや書道体験そのものに大きく影響します。

- 墨の濃淡を自由に調整できる

作品の意図に合わせて淡墨や濃墨を自分で作ることで、表現の幅が広がります。 - 墨本来の芳しい香りを楽しめる

すりたての墨の香りは、気持ちを落ち着かせ、集中力を高めてくれます。 - 筆が傷みにくい

墨汁を使っていた頃、数回の練習で筆の毛がゴワゴワになり、穂先がまとまらなくなりました。しかし、硯で墨をすり始めてからは、同じ筆を何度も使っても傷みにくくなり、筆の寿命が明らかに伸びたのです。実際、半年間で買い替える筆の本数が半分以下になりました。

墨汁の防腐剤や塩分で筆が傷む経験もありましたが、丁寧にすった墨は筆にも優しいと感じます。 - 精神的な充足感

墨をする手間が、作品への思い入れを深め、書道の精神性を高めてくれます。

【比較表】硯+固形墨と墨汁の違い

| 項目 | 硯+固形墨使用(伝統的) | 墨汁使用 |

|---|---|---|

| 手間 | 墨磨りの工程が必須 | キャップを開ければ即使用 |

| 墨の濃淡調整 | 自由自在 | 困難または不可 |

| 香り | 木炭と膠が織りなす自然な芳香 | 化学系の匂いが強め |

| 墨色の深み | 立体的で深みがある | 平面的になりやすい |

| 筆への影響 | 優しい | 傷みやすい場合あり |

| 精神統一 | 作業中に自然と集中モードへ | 書く前の儀式が省かれがち |

| 道具への愛着 | 強くなる | 消耗品感覚 |

| 書道体験の深さ | 文化・精神性が深い | 手軽だが浅い |

初めて硯で墨をすったとき、墨の香りと静けさに包まれて「これが書道の本質なのか」と感動しました。

墨汁だけを使っていた頃には感じられなかった“心の落ち着き”が、自然と線にも表れるようになりました。

硯の種類と選び方|あなたにぴったりの硯を見つけるために

天然硯と人工硯の違い

硯選びで最も大きな違いを感じたのは、天然硯と人工硯(人造硯)です。

- 天然硯

使い込むほど鋒鋩がこなれ、墨の伸び・奥行きが増していく——“道具が育つ”感覚が味わえます。

私が初めて天然硯を使った時、墨液のなめらかさと、書いた線の美しさに驚きました。まるで“道具が上達を後押ししてくれる”ような感覚でした。 - 人工硯(人造硯)

安価で手に入りやすい反面、墨のおりが粗く、筆が傷みやすいことも。

最初に購入した人工硯では、筆先がすぐにバサバサになり、線も思うように書けなくて悩んだ経験があります。結局、天然硯に買い替えて、その違いに愕然としました。

【比較表】天然硯と人工硯

| 特徴項目 | 天然硯 | 人工硯(人造硯) |

|---|---|---|

| 価格 | 高価(数千円~数百万円) | 安価(数百円~数千円) |

| 墨のおろし心地 | なめらか・きめ細かい | 粗い・荒れやすい |

| 墨色 | 深み・伸びが良い | のっぺりしがち |

| 長期使用 | 育つ楽しみ・耐久性高い | 摩耗・劣化しやすい |

| 重さ | 重い・安定感 | 軽い・持ち運びやすい |

| 見た目 | 石紋や景色が美しい | 単調な質感 |

| 筆への影響 | 優しい | 傷めやすい場合あり |

| おすすめ対象 | 本格派・道具にこだわる人 | 初心者・学童・携帯用 |

最初に使った安価な人工硯は、墨のおりが悪く、筆もすぐにダメになりました。

天然硯に変えた途端、筆のまとまりや墨の伸びが格段に良くなり、「道具でここまで変わるのか」と実感しました。

初心者におすすめの硯のタイプと私の失敗談

「まずはリーズナブルなもので」と人造硯を選んだ結果、筆を痛めたうえに上達も実感できず、大いに遠回りしてしまいました。

何度も筆先が割れ、墨色も安定せず、練習しても上達を感じられませんでした。

思い切って天然硯に買い替えたところ、筆のまとまりや線の伸びが劇的に良くなり、「道具選びがこんなに大切だったのか」と実感しました。最初から少し良い硯を選んでいれば、無駄な出費や時間を減らせたと思います。

今では、半紙用なら四五平や五三寸サイズの羅紋硯や端渓硯(5,000~10,000円程度)が扱いやすく、初心者にもおすすめできると自信を持って言えます。

用途や書体による選び分け方

書く文字の大きさや書体によって、適した硯も変わります。私自身、仮名用の小ぶりな硯と、条幅用の大型硯を使い分けてみて、その違いを実感しました。

| 用途・書体 | おすすめ硯の特徴 |

|---|---|

| 楷書・行書 | 墨をためやすい長方形、広めの陸 |

| 仮名・細字 | 小ぶりで鋒鋩が細かい、浅めの墨池 |

| 大字・パフォーマンス | 大型で墨池が深いもの |

| 水墨画 | 墨色の変化をつけやすい、調整しやすい硯 |

書道教室で先生の端渓硯を使わせてもらった時、同じ墨でも墨液の滑らかさや線の深みが全く違い、すぐに自分も端渓硯を購入しました。

「道具でここまで変わるのか」と、もっと早く知りたかったと後悔したほどです。

硯の正しい使い方|美しい墨液を生み出すために

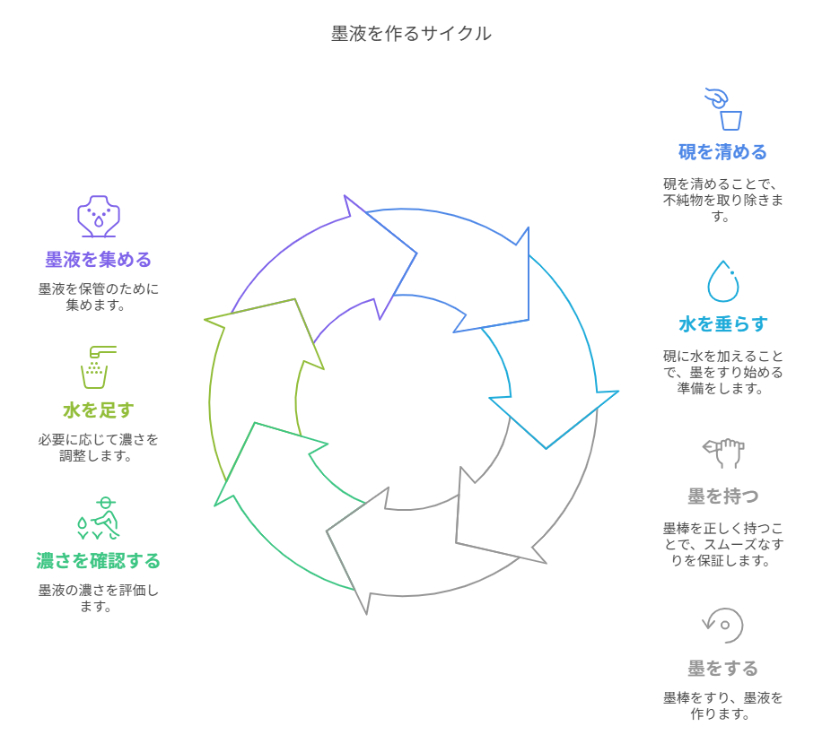

墨のすり方の基本手順と「心のチューニング」

墨磨りのひとときは、雑念を払い文字と向き合う“静かなセレモニー”だと感じています。朝一番に硯で墨をすり始めると、自然と呼吸が深くなり、気持ちも整います。

墨の香りがふわりと立ち上った瞬間、「心も整ってきた」と感じます。特に忙しい日ほど、この静かな時間が一日のリズムを整えてくれます。

【コツと注意点まとめ】

| やって良いこと | やってはいけないこと・注意点 |

|---|---|

| 水は少量ずつ加える | 最初から大量の水を入れる |

| 力を入れずにゆっくり円を描く | ゴシゴシ強く押し付ける |

| 墨を垂直に近い角度で持つ | 墨を寝かせすぎたり角を当てる |

| 墨液の濃さをこまめに確認・調整する | 濃すぎる・薄すぎるまま使い続ける |

| 使用後は水分を拭き取る | 濡れたまま放置する |

筆との相性と硯面(鋒鋩)の使い方

硯の鋒鋩(ほうぼう)は、墨を細かく削るための微細な凹凸です。良質な鋒鋩が均一な硯ほど、墨がなめらかに磨れ、筆の特性を最大限に引き出せます。

私は、墨をする場所を意識的に変え、硯全体をバランス良く使うようにしています。これによって、鋒鋩の摩耗を防ぎ、長く良い状態を保てると実感しています。

やってはいけない硯の使い方|私の苦い失敗談

書道を始めたばかりの頃は、濃い墨を早く作ろうと力任せに墨をすってしまい、硯の表面がすぐに滑らかになってしまいました。その結果、墨がうまくすれなくなり、線もかすれてしまうように。

さらに、片付けを怠って墨液を放置したら、翌日にはカビが生えてショックを受けたこともあります。今では、使い終わった硯を丁寧に洗い、「今日もありがとう」と声をかけるようにしています。

今では、硯を洗うときも「今日もありがとう」と心の中で声をかけるようになりました。

道具を大切にすることで、書道への気持ちも自然と丁寧になっていくのを感じます。

硯のメンテナンスと保管方法|愛用の硯を一生ものにするために

使った後の洗い方と乾燥方法|感謝の気持ちを込めて

私が実践している硯のメンテナンス方法は、使い終わった直後に残った墨液を半紙で優しく拭き取り、ぬるま湯で軽くすすぐことです。以前はうっかり洗い忘れてカビを生やしてしまい、慌てて歯ブラシでこすった結果、硯面を傷つけてしまった苦い経験もあります。

今では、洗った後は必ず柔らかい布で水気を拭き取り、風通しの良い場所で自然乾燥させるようにしています。こうした習慣のおかげで、硯が長持ちするようになりました。

残った墨液を取り除く

ティッシュや筆洗で吸い取る。

ぬるま湯または水で洗う

熱湯は絶対に使いません。

優しく洗う

指の腹や柔らかいスポンジで丁寧に。

すすぐ

墨の汚れが残らないように。

水気を拭き取る

柔らかい布で丁寧に拭き取る。

自然乾燥

風通しの良い日陰で完全に乾かします。

水気を拭き取りながら「今日も助けてくれてありがとう」と心の中で語りかけると、不思議と書への意欲も湧いてきます。

長持ちさせるための保管のコツ|硯が喜ぶ環境とは?

硯は湿気や急激な温度変化を嫌います。私は、完全に乾燥させてから木箱や柔らかい布で包み、直射日光やエアコンの風が当たらない場所に保管しています。梅雨時期は調湿剤も活用しています。

| NGな保管例 | 改善策 |

|---|---|

| 乾かさずに収納 | 完全に乾燥させてから保管 |

| 直射日光・高温多湿な場所 | 温度変化の少ない風通しの良い場所に保管 |

| 濡れた布やビニール袋で密閉 | 乾いた布や木箱で通気性を確保 |

| 他の硬い道具と一緒に収納 | 個別に包むか仕切りのある箱に入れる |

傷んでしまったときの対処法|諦める前にできること

どんなに大切に扱っていても、硯面に傷が入ったり、鋒鋩が摩耗して墨のおりが悪くなることもあります。私は以前、愛用の硯を落として角を欠けさせてしまったことがありましたが、専門の職人さんに修復してもらい、再び使えるようになりました。思い出の詰まった道具が蘇った時の喜びは、何物にも代えがたいものでした。

まとめ|硯はあなたの書道を豊かにする“心の鏡”

硯は単なる石板にあらず。書く前の静寂を授け、精神を整え、己を映す“内省の鏡”として机上に鎮座します。

私は安価な硯で何度も失敗し、筆も無駄にしてきました。しかし、思い切って良質な硯を選び、日々の手入れを丁寧に続けることで、書道そのものがより楽しく、深いものになりました。これから硯選びに悩む方には、ぜひ自分の経験を活かして、最初から“本当に納得できる一品”を選んでほしいと思います。

この記事が、あなたの硯選びや書道体験の一助となれば幸いです。ぜひ、自分に合った“一生モノの硯”と出会い、その硯と共に、書の世界をじっくり楽しんでください。

コメント